Edgard Maxence, le peintre

En peinture, plus que dans tout autre domaine artistique, rien n'est figé, pas plus les évolutions proprement picturales et techniques que la renommée des artistes, ce qui a pour effet que bien souvent, avec le recul, les héros du jour ne sont plus ceux du lendemain, il arrive parfois même que ceux là soient ceux d'hier.

La peinture est directe, immédiate, elle ne triche pas et le public fait ses choix avec ou sans l'aide des esthètes. Elle a juste besoin d'artistes.

Edgard MAXENCE était indubitablement de ceux là et c'est, au travers de cette biographie sommaire et subjective, ce que je vais m'efforcer de vous montrer.

Nantes, le 31 décembre 2002

Le peintre classique

Edgard MAXENCE (Nantes 1871- La Bernerie 1954) fut avant de devenir ce grand maître un peu vite oublié, l'élève de deux autres nantais Alexandre-Jacques Chantron ainsi que Jules Elie Delaunay, et surtout du "pape " de l'école symboliste française, Gustave Moreau.

Après moult prix dont une médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 et une médaille d'honneur en 1914, il sera fait tour à tour chevalier puis officier de la Légion d'honneur. L'année 1924 le verra élu membre de l'Institut.

Dès 1894, il expose aux "artistes français " son sens du sacré et son grand mysticisme le feront exposer l'année suivante aux salons de la Rose + Croix de 1895 à 1897 sous l'égide du "Sâr Péladan " (fondateur du renouveau du mouvement rosi-crucien à la fin du XIXè siècle en France, maître à penser du mouvement artistique symboliste) . C'est pourtant en 1903 qu'il peignit son "rosa Mystica ", buste de femme en attitude de prière flottant dans les airs sur un lit de roses la tête coiffée d'une couronne ornée d'une croix.

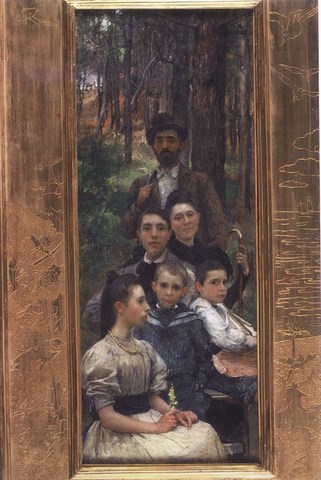

Tout en continuant dans la veine symboliste, les années d'après 1900 ont surtout été marquées par une période plus alimentaire,. Les contingences d'une famille à nourrir justement (il se marie en 1897) l'ont amené à produire, lui l'homme peu attiré par les mondanités et pourtant issu d'un milieu aisé, de nombreux portraits de commandes pour une bourgeoisie locale, nationale, voire internationale comme ce magnifique écossais en pieds (1917 Musée des Beaux-Arts de Nantes, réserves) où le symbolisme n'est pas encore totalement absent.

A partir de 1924, sa position à l'Institut le conduira à exécuter nombre de portraits de sommités du monde politique, scientifique et culturel.

Il est à déplorer que sa renommée internationale acquise au tout début du 20éme siècle soit à l'origine de la dispersion de nombre de ses œuvres à travers le monde au sein de collections particulières

Le peintre mystique et pré-raphaëlite

Les scènes religieuses présentes tout au long de sa carrière - " Le concert d'anges" (1897 musée de Beauvais), " Le livre de paix" (Sydney Art Gallery of New South Wales), "Méditation" (Rio de Janeiro musée national des beaux-arts), " Les oraisons" (1914 copie au pastel, musée de Nantes, réserves), " l'Angélus" (1908), "Portrait de Bernadette Soubirou" - pour ne citer que ces quelques exemples, sont empreintes de la même maîtrise technique, du même réalisme qui nous ferait presque parfois basculer dans le trompe-l'œil avec bien sûr, la sérénité, la douceur poétique - la beauté de l'instant suspendu - inhérentes à ce type de sujet que l'artiste savait mieux que quiconque mettre en exergue notamment grâce à ce petit brin de trouble qu'il ne manquait jamais d'insuffler à travers la beauté de ses modèles.

Il fut également, inévitablement pourrait-on dire, de par ses influences et son caractère propre, un grand peintre de scènes mythologiques ou plus exactement de personnages mythologiques - " Narcisse" (1896), " Tête de Mercure", " Tête de divinité" (1907), " Faunesse" (1907), " Le parc abandonné", " Hylas et les nymphes" - avec très souvent ce traitement en leitmotiv : bustes des personnages émergeant des nuées et même attitude hiératique non dénuée de son aspect charnel.

Un grand technicien de la peinture

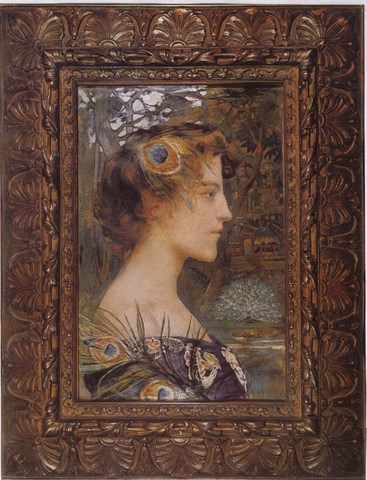

A l'image des grands maîtres, il se plaisait à manier avec une grande dextérité les techniques les plus variées et pointues : tempera, pastel, sanguine, fonds d'or, cire et huile mélangées puis poncées, pointe d'argent et autre fusain, etc. portant le souci du détail dans ses oeuvres jusqu'à composer ses cadres - notamment celui de " Profil au paon " - souvent magnifiques et indissociables du tableau tellement ils s'avéraient pensés "avec ".

Il s'essayera à un impressionnisme tardif à partir des années 1910 sur des natures mortes, des fonds de tableaux, des scènes champêtres et des paysages. Ces traces post-impressionnistes seront même présentes sur certains portraits avec plus ou moins de réussite mais donnant quelquefois de beaux résultats.

On trouvera également sur plusieurs oeuvres le motif récurent finement souligné de pins processionnaires partant à l'assaut de la ligne d'horizon traités sur le mode du synthétisme initié quelques années plus tôt à Pont-Aven.

Ces arbres sortis tout droit des quartiers d'été du peintre sur la côte de jade semblent décidément être pour les artistes qui ont peint la Bretagne autour des années 1900 une sorte de trait d'union au-delà des styles, un clin d'oeil pour une signature commune en hommage à une terre inspiratrice.

Le souci du détail

De nombreux accessoires encombraient ses ateliers, celui de la propriété familiale à la Bernerie, petite station balnéaire au sud ouest de Nantes, (où une petite plage porte aujourd'hui son nom), comme celui de la rue Vaugirard à Paris. Il y avait notamment une fameuse réplique de la grille du choeur de l'église Saint-Nicolas de Nantes qui servit maintes fois de fond pour les toiles à caractère religieux. Le plus étonnant était sans doute la collection d'étoffes qu'il possédait, s'en servant, en y apposant des motifs, pour créer ses propres costumes, sa haute couture toute personnelle d'inspiration bretonne et moyenâgeuse dont il revêtait ses modèles portés à la toile.

La critique quelquefois sévère sur ses compositions se retrouvait là unanime sur ses talents de coloriste.

C'est donc tout naturellement que son grand métier l'a poussé vers d'autres domaines : illustration d'ouvrages de Jeanne Doucet, François Mauriac, Georges Goyau, une vie de Sainte-Jeanne-d'Arc pour l'évêché de Nantes, cartes postales, calendriers et même affiches pour la marque "job ". Au cours des années 1905-1925 ses oeuvres furent régulièrement présentées dans la très populaire et conservatrice - mais une remise en contexte s'impose - revue "l'illustration". Il en fit parfois les couvertures et des reproductions couleur détachables furent offertes pour être accrochées dans les foyers de France et de Navarre. Il eut en charge également la décoration du plafond de l'Ambassade d'Israël à Paris - entièrement détruite par un violent incendie en mai 2002 - , des cartons pour des mosaïques de la Basilique du Rosaire à Lourdes, peintures dans les églises de sa région natale à Bouguenais, La Bernerie, stations du chemin de croix de la Basilique Montmartre à Paris. Ce fut d'ailleurs là son ultime oeuvre puisqu'il rendit l'âme en mettant la dernière touche à la tête du Christ.

Il est mort comme il aurait sans doute pu, allez savoir, idéaliser la chose, le pinceau à la main.

Pour un peintre mystique et symboliste il s'agit là, on en conviendra, d'une sortie plus qu'honorable